Si el patriotismo, como dijo una vez el fanfarrón Samuel Johnson, “es el último refugio del sinvergüenza”, entonces “el interés nacional” debe ser el primero. Es la más proteica de las justificaciones: al invocarla, los Estados pueden legitimar con la misma facilidad las intervenciones militares como excusa para una pasividad imperdonable. ¿Quién no ha escuchado en algún momento a un funcionario del gobierno expresar su simpatía por la difícil situación de tal o cual gente, sólo para agregar que no es de interés nacional de Estados Unidos hacer algo al respecto? Omnipresente en la retórica imperialista, la frase “interés nacional” no es menos común en los discursos de aislacionistas torpes; en otras palabras, significa lo que el gobierno quiera que signifique.

Siguiendo el camino del ascenso de Estados Unidos a la hegemonía regional, el análisis de Sean Mirski Podemos dominar el mundo es un compendio de cómo Washington, al equiparar la Doctrina Monroe con el interés nacional, santificó decenas de intervenciones militares en su hemisferio. La política exterior de Estados Unidos, dice Mirski, “fue moldeada consistentemente por un desafío central y global”: el llamado problema del orden. Para garantizar la integridad de la Doctrina Monroe, los responsables políticos estadounidenses se sintieron obligados a intervenir “cuando uno de sus vecinos cumplía tres condiciones: era estratégicamente importante, estaba amenazado por potencias extranjeras y era demasiado inestable o débil para defenderse”. Al proclamar que todo el continente era estratégicamente importante, Estados Unidos preparó el camino para intervenciones allí donde los imperios europeos pudieran desembarcar sus fuerzas.

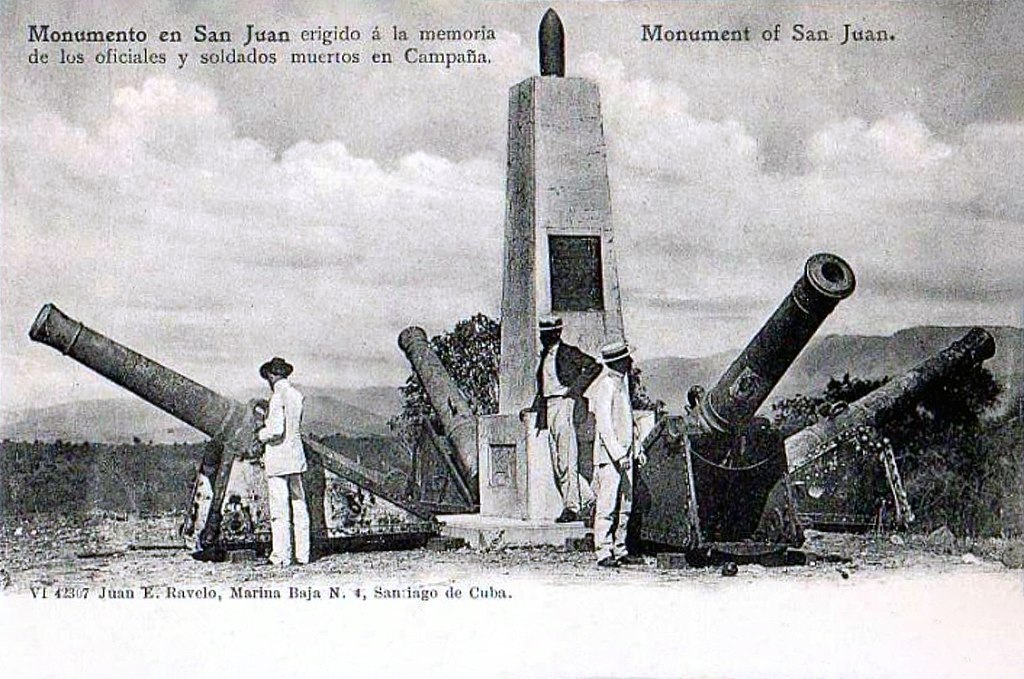

Mirski esboza tres fases del intervencionismo estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial. De 1860 a 1896, Estados Unidos respondió a las incursiones europeas buscando fortalecer a los países vecinos a través del comercio. Washington esperaba que los vecinos prósperos pudieran garantizar ellos mismos su propia soberanía, aunque Estados Unidos estaba, por supuesto, dispuesto a utilizar la fuerza si fuera necesario. La segunda fase, la más expansionista, comenzó con la guerra hispanoamericana y duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se aseguró la hegemonía regional de Estados Unidos. La tercera fase vio el regreso de la política del “Buen Vecino”; sin embargo, esa breve pausa imperialista llegó a su fin con la Guerra Fría. Ésa, en pocas palabras, es la evolución del intervencionismo estadounidense, pero ¿qué pasa con sus consecuencias? En teoría, se suponía que las intervenciones estabilizarían a los países inquietos, pero en la práctica dieron lugar a conflictos cada vez mayores:

Una y otra vez, Estados Unidos intervendría para estabilizar y fortalecer a sus vecinos en problemas; una y otra vez, esas intervenciones fracasarían, generando una mayor inestabilidad que requería intervenciones nuevas y más intrusivas.

Sólo una vez que la Confederación fue derrotada, Estados Unidos pudo comenzar a hacer cumplir la Doctrina Monroe. Napoleón III de Francia había aprovechado la Guerra Civil estadounidense para instalar al desventurado príncipe Habsburgo Maximiliano en el trono de México; En respuesta, Washington suministró armas a sus enemigos, los protegió de las incursiones francesas y permitió que soldados estadounidenses se ofrecieran como voluntarios en el ejército del presidente mexicano Benito Juárez. Por supuesto, el imperio de Maximiliano estaba destinado a desmoronarse tarde o temprano, incluso si las tropas francesas se hubieran quedado o incluso si Estados Unidos no hubiera apoyado al bando republicano, pero el episodio convenció a los estadistas estadounidenses de que había que defender la Doctrina Monroe.

El problema, sin embargo, era que la región tenía muchos Estados débiles que, en palabras del Secretario de Estado William Henry Seward, ofrecían “tentaciones que no se puede esperar razonablemente que los fuertes resistan”. Ahí radica el origen de la estrategia de Washington para estabilizar la región mediante el comercio. Pero al atraer a sus vecinos a su órbita económica, Estados Unidos creó fragilidad en lugar de resiliencia: sus vecinos se volvieron excesivamente dependientes del comercio estadounidense.

En el pasaje quizás más transparente del libro, Mirski ilustra cómo el comercio de azúcar de Hawái contribuyó a provocar la revolución que finalmente obligó a Washington –un tanto a regañadientes– a anexarlo. Un tratado comercial favorable había incentivado la producción de azúcar de Hawái, hasta tal punto que el azúcar se convirtió, con diferencia, en el sector más importante de Hawái. Pero las plantaciones de azúcar requerían un capital inmenso, del tipo que pocos indígenas podían reunir: así, en lugar de apuntalar la monarquía hawaiana, el comercio reforzó a la clase plantadora blanca y al mismo tiempo hizo que Hawaii dependiera enteramente de las exportaciones de azúcar. Por lo tanto, escribe Mirski, “cuando el Congreso cambió el arancel del azúcar en 1890, envió a Hawai’i a una espiral de crisis económica y eventualmente a una revolución; cuando el Congreso volvió a cambiar el arancel cuatro años después, hundió a Cuba en su propia crisis económica y, finalmente, en la revolución”.

Ese tipo de escrutinio de los factores ideológicos y económicos detrás del intervencionismo estadounidense habría sido bienvenido, pero Mirski está convencido de que, en general, esos factores importaron poco. La única interpretación del imperio estadounidense que puede aportar pruebas, dice, es la realista y centrada en la seguridad. Por supuesto, admite, “el problema del orden no causó cada intervención regional”, citando las expediciones a Cuba y Panamá, pero “canalizó consistentemente la política estadounidense en una dirección específica, y Washington rara vez (o nunca) pudo desviarse de sus restricciones, incluso si otros factores también empujaban en la misma dirección. ” Esto supone un serio riesgo de debilitar la tesis por exageración. Habría sido suficiente si Mirski hubiera mostrado cómo “el problema del orden” moldeó el curso del intervencionismo estadounidense, pero en cambio busca mostrar su centralidad incomparable.

La llamada escuela realista de relaciones internacionales ha tendido a adoptar una visión comprensiva del imperialismo; Mirski, sin embargo, cree que es “más perjudicial que probatorio” calificar de “imperialista” la conducta de Estados Unidos. En cambio, dice Mirski, más bien deberíamos describir el enfoque de la política exterior estadounidense como “intervencionismo”. ¿Cuáles fueron sus causas? “De 1860 a 1945”, escribe Mirski, “Estados Unidos se encontró interviniendo una y otra vez en los asuntos de sus vecinos principalmente por una razón primordial y paradójicamente defensiva: prevenir la amenaza de intervención de grandes potencias hostiles”. La autodefensa, más que el propio interés imperial, fueron los motivos detrás de la postura geopolítica de Estados Unidos:

Así, la lógica y la experiencia llevaron a los responsables políticos estadounidenses a una conclusión que parecía tan trágica como ineludible: la forma más segura (a veces la única) de impedir que sus rivales llenaran los vacíos de poder locales era que Estados Unidos los llenara primero.

En pocas palabras, Washington tenía intervenir: si Washington hubiera permitido que los imperios europeos tomaran incluso una nueva colonia, dice Mirski, podría haber desencadenado una lucha por las Américas muy parecida a la lucha por África:

Por lo tanto, ver amenazas por todas partes no era paranoia; fue una respuesta racional a un mundo lleno de peligros potenciales. Ésa, por supuesto, es la tragedia de la política de las grandes potencias: el sistema internacional incentiva a los actores racionales a temer por su seguridad y actuar de maneras que resultan en menos seguridad (y mucha más violencia, derramamiento de sangre y guerra) para todos.

Ésta es la posición realista expresada en los términos más claros. Pero llamar “racional” a la beligerancia de Estados Unidos es la versión realista de la opinión de que, en palabras de WH Auden, “La historia para los derrotados / Puede decir ¡Ay, pero no puede ayudar ni perdonar!”. Mirski dice que no “tiene la intención de blanquear la conducta de Estados Unidos”. Sin embargo, afirmar que “por más que lo intentaron, los funcionarios de Washington no pudieron escapar del problema de la lógica básica del orden”. es para atenuar su culpabilidad. Parafraseando a Kant: la inevitabilidad implica exoneración.

¿Se podría realmente decir que Estados Unidos temía las amenazas de las potencias europeas? Quizás en algunos casos, pero no en general. Si de hecho existieran tales amenazas de que Washington simplemente tuviera que intervenir en, digamos, Nicaragua, uno habría esperado que Estados Unidos invirtiera en una flota adecuada capaz de resistir una invasión europea del continente americano. Pero la Armada estadounidense, como deja claro el propio Mirski, fue ridícula hasta mediados de la década de 1890, e incluso entonces sólo se modernizó a regañadientes. Lo que Washington temía no era la reconquista europea de Estados Unidos, sino las reclamaciones europeas sobre su supuesta “esfera de intereses”. Mirski cita la afirmación de Alfred Thayer Mahan de que la Doctrina Monroe estaba motivada por “ideas puramente defensivas”, pero eso es sólo para reafirmar el cliché de que la ofensiva es la mejor forma de defensa. Por su propia naturaleza, la Doctrina Monroe era agresivamente imperialista. Defenderlo significaba proteger una esfera imperial.

“Con razón o sin ella, los líderes estadounidenses estaban obsesionados con la amenaza de las grandes potencias al hemisferio”, escribe Mirski. Pero eso no es lo mismo que decir que estaban obsesionados con las amenazas de las grandes potencias a los propios Estados Unidos: no temían las amenazas europeas a los Estados Unidos sino a la esfera imperial de los Estados Unidos. Mirski simplemente da por sentado que las potencias europeas estaban dispuestas a repartirse América Latina como África. “Una de las pruebas más convincentes que respaldan la existencia de una amenaza de gran potencia es el grupo de control extrahemisférico”, escribe. Esa frase pseudocientífica ilustra lo que está mal en el campo de las relaciones internacionales: su teorización simplista, sus escasos matices históricos:

De 1870 a 1914, los europeos tomaron el control político de al menos el 85 por ciento de las naciones anteriormente independientes de África, Oriente Medio y Asia, incluida China. América Latina, sin embargo, mantuvo su independencia de Europa durante ese mismo período, ofreciendo oportunidades esencialmente idénticas para la expansión europea. Uno puede y debe cuestionar las formas en que Estados Unidos intentó salvaguardar el hemisferio, especialmente su racha de intervencionismo de décadas. Pero seguramente no es una coincidencia que la única parte del mundo que sobrevivió prácticamente ilesa al imperialismo europeo fue la única región que albergaba a una gran potencia celosa que trazó la línea en cualquier expansión extranjera.

Cuando se utiliza en polémicas, el término “esencialmente” indica que se está elidiendo algo crucial; en este caso, que las condiciones no eran “esencialmente” las mismas. Dos cosas deberían resultar inmediatamente obvias. La razón por la que las potencias europeas no se estaban repartiendo América Latina podría haber sido simplemente porque estaban preocupadas por otras cosas: ni siquiera el Imperio Británico podía abarcar todo el planeta simultáneamente. Además, los países latinoamericanos tenían ya habían sido colonizados: habían expulsado a sus gobernantes imperiales, algo que todos los países europeos recordaban muy bien. Si Mirski se hubiera limitado a decir que el comportamiento europeo en África hizo que los políticos estadounidenses fueran más decididos a defender la Doctrina Monroe, nadie se habría quejado, pero él no puede resistirse a la exageración.

“El hombre es el mismo en todos los lugares y en todos los climas”, decía el Décimo Conde de Aranda. El Imperio español, predijo el conde, eventualmente perdería sus colonias ante Estados Unidos porque eso es lo que sucede “en todas las épocas con las naciones que comienzan a surgir”. “El tiempo”, escribe Mirski, “le dio la razón al Conde”. Aquellos que creían que Estados Unidos, con su alardeado amor por la libertad, podía resistir las tentaciones del poder estaban equivocados. Ésa es una de las ideas de la teoría realista: el poder cuenta más que los principios. Apilando ejemplos unos encima de otros, Mirski muestra cómo numerosos presidentes estadounidenses vendieron sus principios (en mi opinión, a un precio bastante bajo) a cambio de aumentar el poder de Estados Unidos. Las buenas intenciones importaban poco: Grover Cleveland pensaba que el derrocamiento de la reina Liliuokalani de Hawaii había sido un ultraje moral, pero su gobierno, aun así, colaboró con los golpistas. Como reprimenda al ingenuo idealismo liberal, la escuela realista es indispensable.

La visión trágica de la naturaleza humana que el conde expresó tiene algo a su favor, pero es más bien reduccionista. Sí, la gente tiene, en palabras de Hans Morgenthau, un sentimiento interior. el espíritu de dominación subyugar a los demás, pero eso no es todo lo que es ser humano. El defecto del tipo de realismo de Mirski es que es demasiado simple. Admitiendo obedientemente que “otros factores” como la ideología o la economía podrían haber tenido importancia en los márgenes, Mirski procede en párrafos apresurados a minimizar su papel. Termina intentando explicar demasiado con muy poco. Para exagerar un poco: es ver las relaciones internacionales como un gran juego de Riesgo, donde el único objetivo de cada imperio es asegurar la hegemonía. Por ejemplo, afirma que “el problema del orden”, junto con la imperfección humana, explica prácticamente todos los conflictos desde la Primera Guerra Mundial hasta la actual guerra de Ucrania y el ascenso de China. Al hacer afirmaciones tan amplias en favor de su teoría, la reduce a una banalidad: que la inestabilidad ofrece oportunidades para la expansión imperial. Pero eso lo sabemos desde Tucídides.

Fuente: jacobin.com